el columpio

JORNADAS

RITUALIZACIÓN Y LITURGÍA: El misterio del “hecho”

PRIMERA: Al vaivén

El pasado 15 de junio se celebró la primera jornada de El Columpio, en la que se concretó “el hecho” mediante la acción de un movimiento tan esencial como ritual, un movimiento de balanceo lleno de emociones y sensaciones que disolvió la forma en un ir y venir de colores y sonidos. Una acción privada, íntima, en la que los creadores fueron ejecutantes y espectadores.

Quiero agradecer a todos los que posibilitaron que una idea se convirtiera en arte, en especial al CAU de Granada, atentos anfitriones al ofrecernos sus instalaciones, sus recursos técnicos y conocimientos escénicos, en especial a su presidente José Pascual y su director Pablo Carazo.

Y por supuesto a Sonidos y Materia, amigos y cómplices en todos mis proyectos desde hace ya más de 20 años.

Participaron:

Ángela Cáceres (Joven del Columpio)

Celestino Luna (trombón)

Juan Cruz-Guevara (composición musical)

Geny Carolina Eusebio (diseño vestido)

José Vallejo (comisario)

Jaime García (autor y maestro de ceremonia)

Colaboradores:

Inma Puertas (asistente producción)

Antonia Ortega (registro visual y sonoro)

Francisco Puertas (refrigerio)

Y Carla Friebe como atenta observadora y cronista de la jornada

IMÁGENES

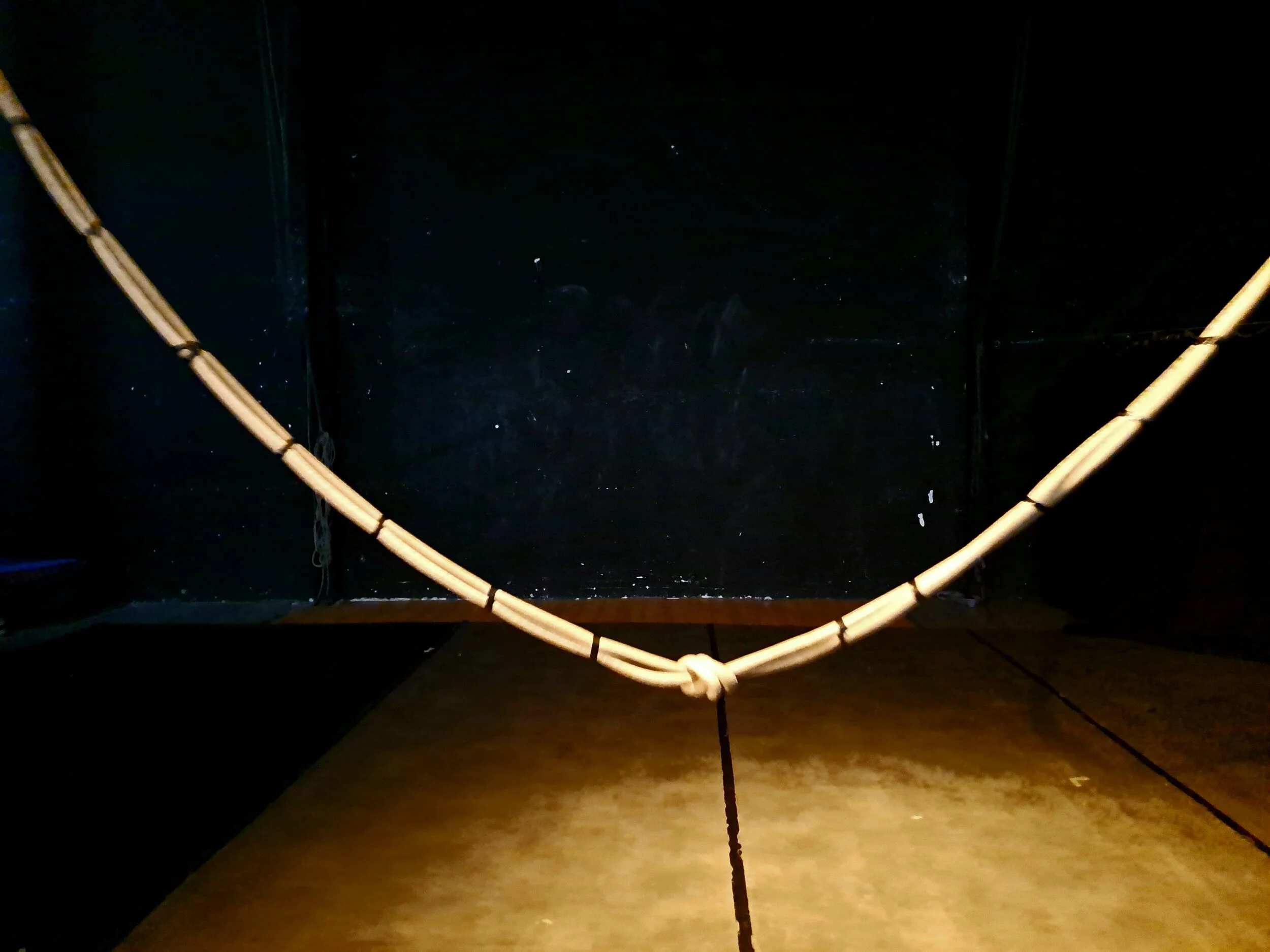

Previa

(Fotos: José Vallejo, Inma Puertas, Jaime García)

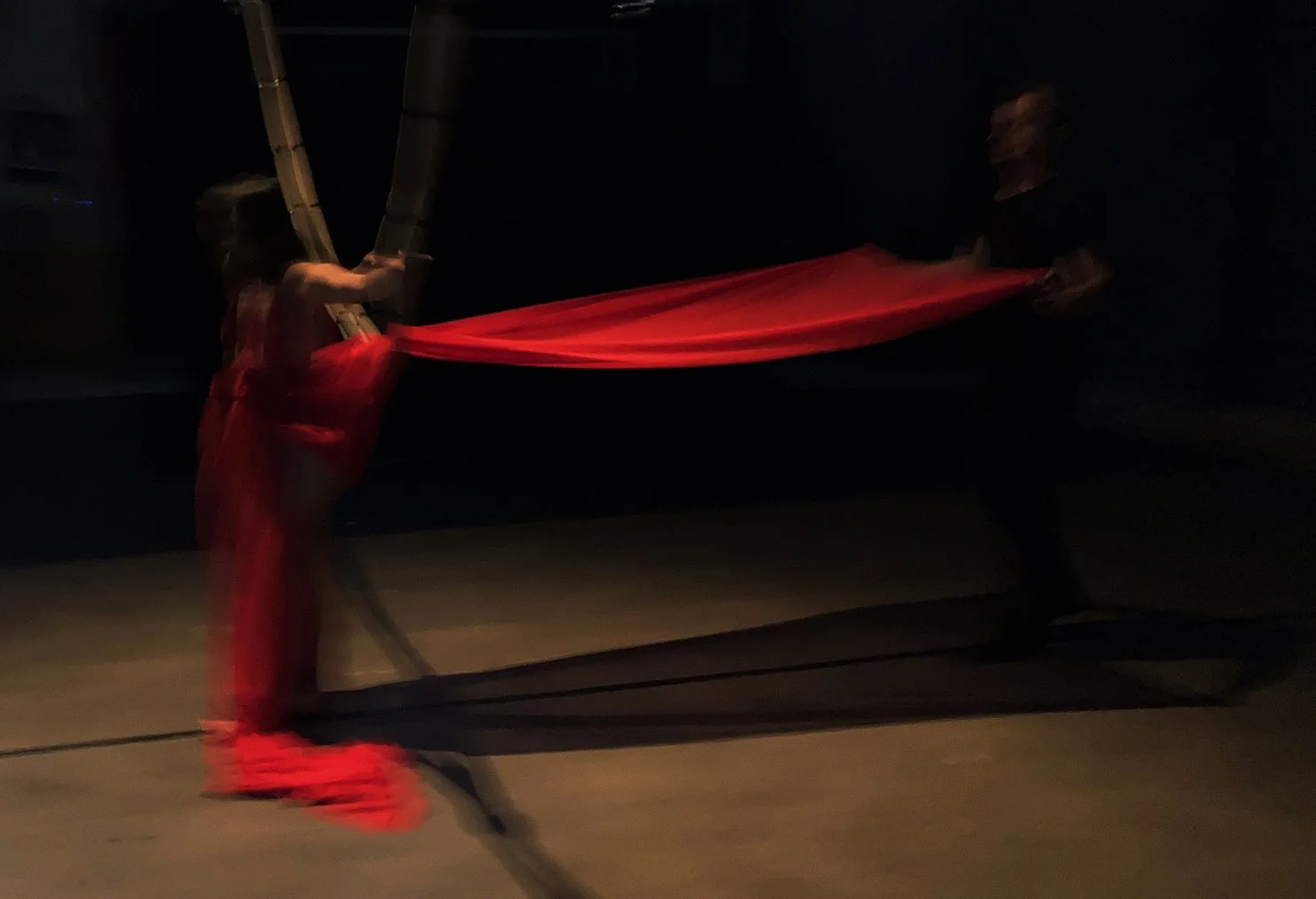

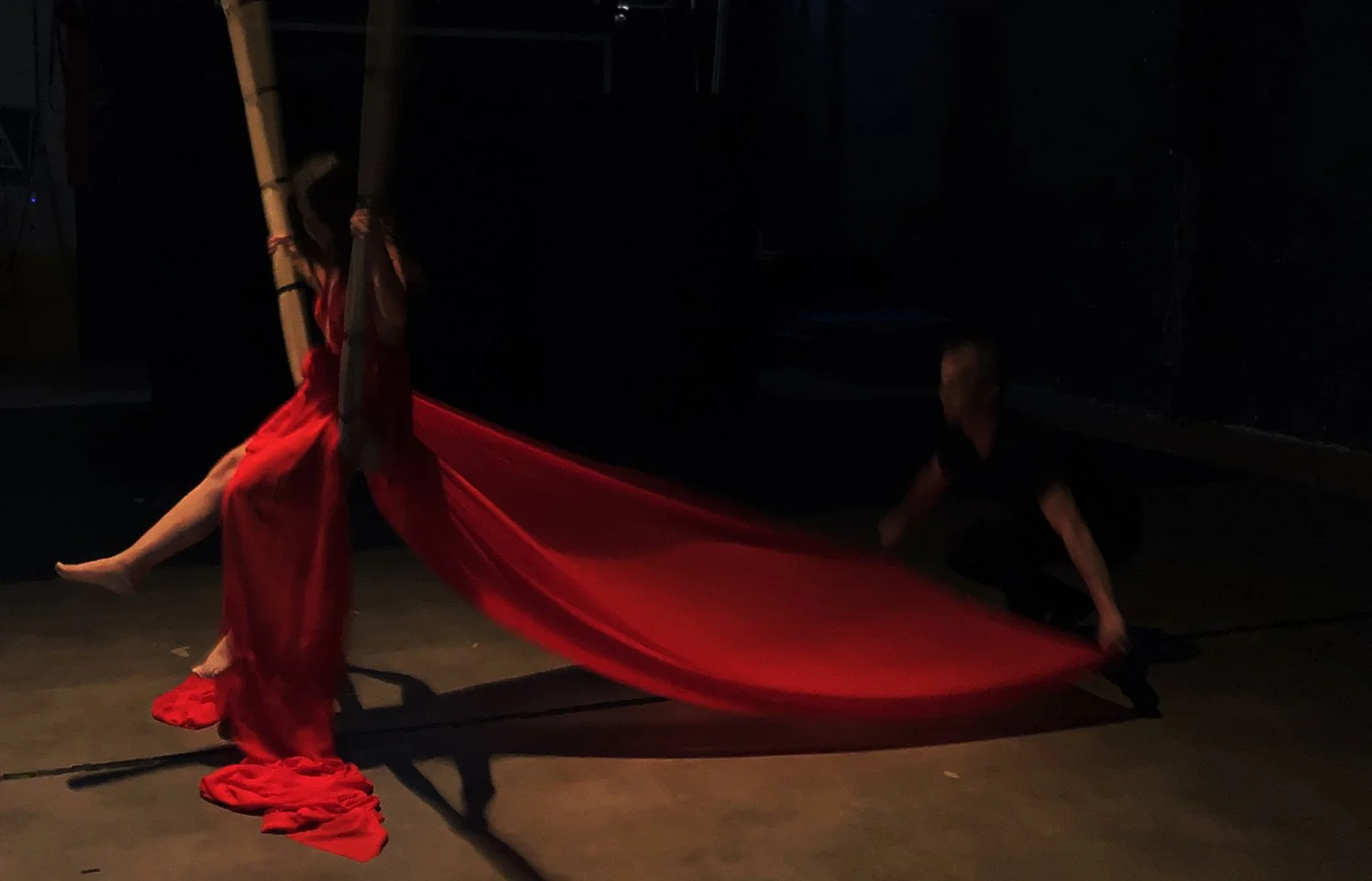

La acción

(Fotos: José Vallejo)

El movimiento

(Fotos: José Vallejo)

El espíritu del hecho

(Fotos: José Vallejo)

Una secuencia

(Fotos: Inma Puertas)

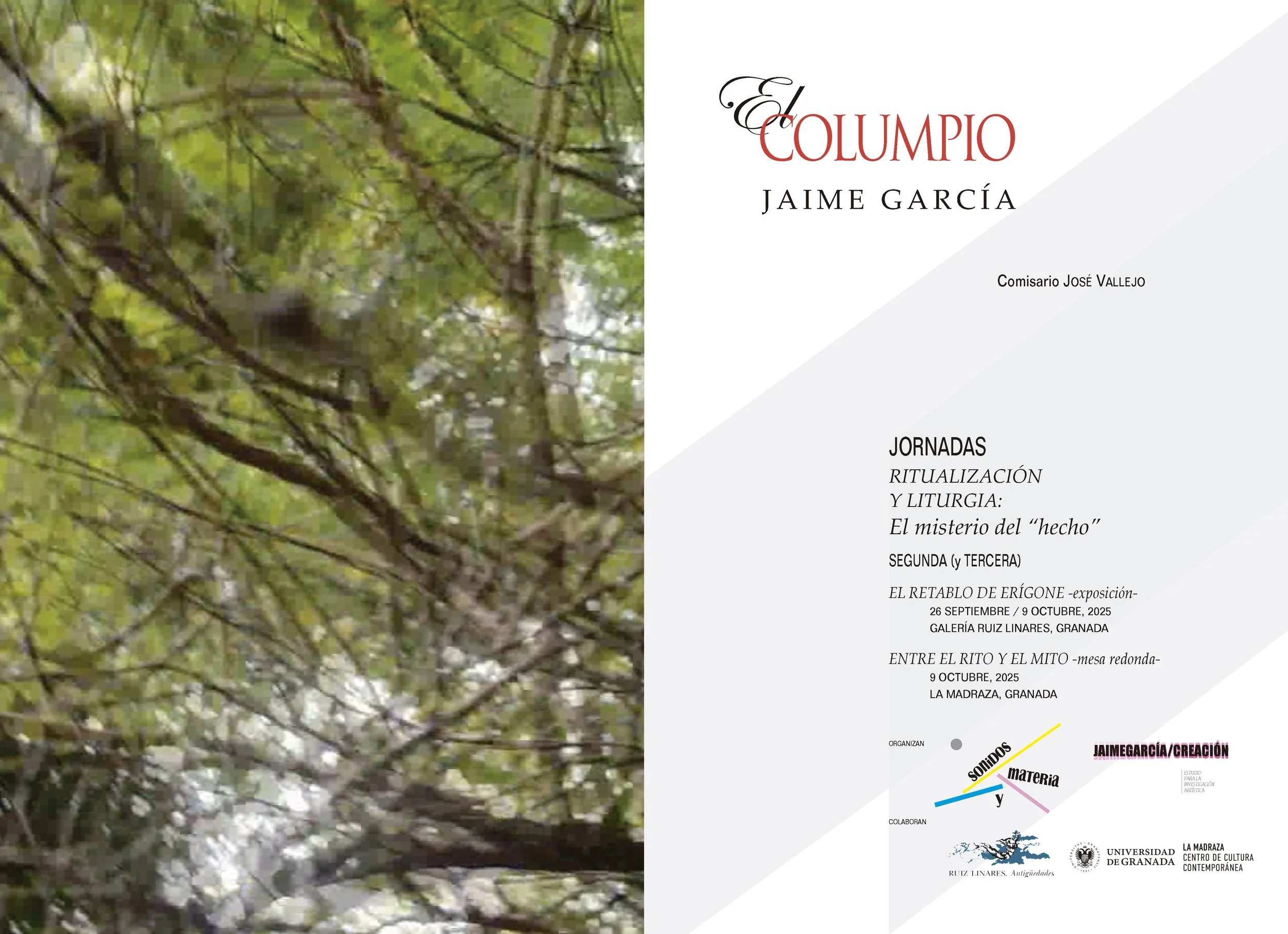

SEGUNDA; El retablo de Erígone. Exposición

y TERCERA: Entre el rito y el mito. Mesa redonda

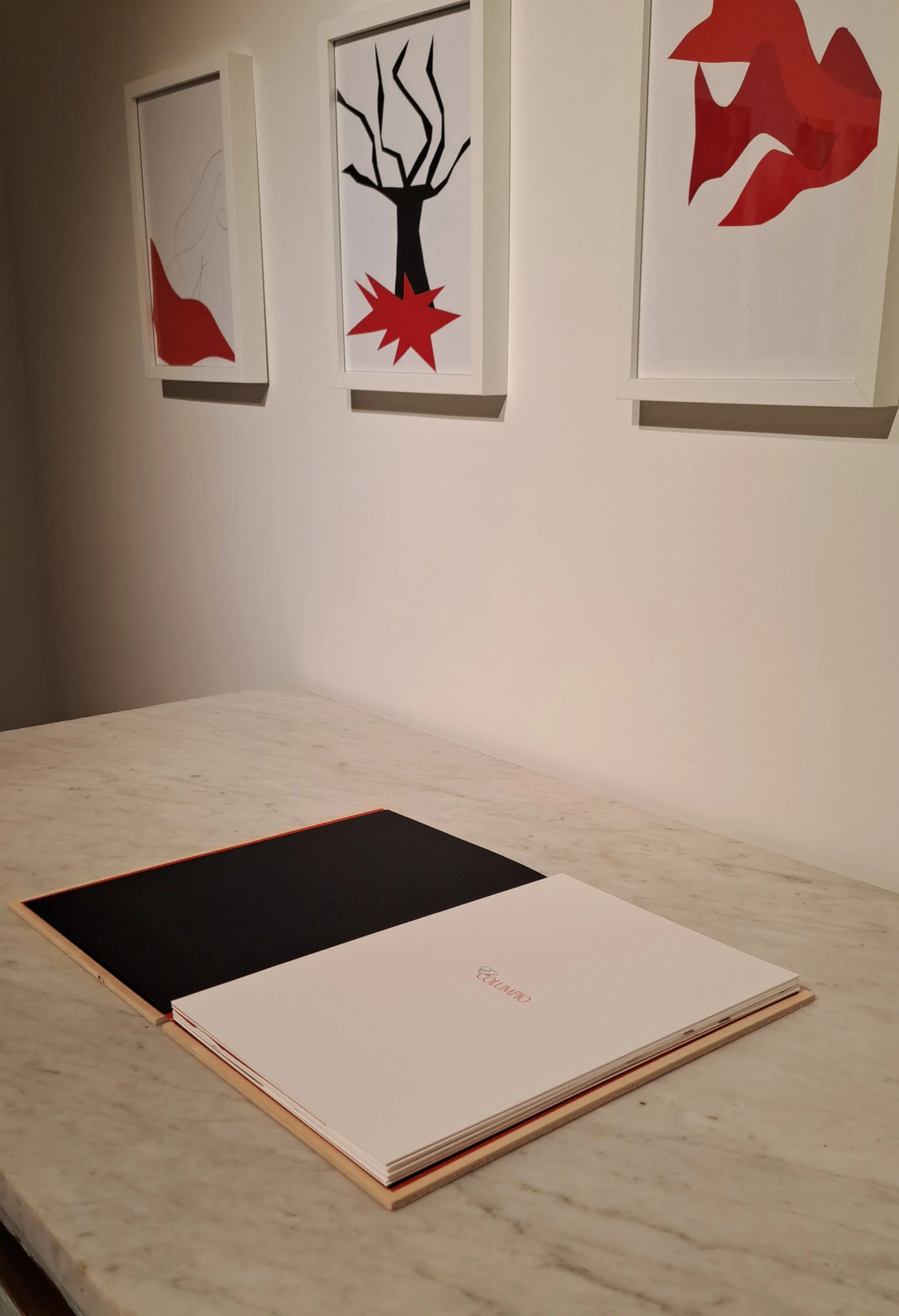

EL RETABLO DE ERÍGONE

-Sala de exposiciones Ruiz Linares, Granada-

Del variado trabajo realizado en la configuración de este ensayo artístico, para esta exposición que cierra las jornadas El Columpio, hemos seleccionado una obra que se centra en el personaje principal de este mito. Una obra que retoma el formato de retablo, como modelo artístico que aúna la expresividad de la forma con el sentido narrativo de la representación.

Ya hemos visto que el inocente divertimento infantil que conocemos tiene un origen trágico/ritual en el que la joven Erígone es la protagonista. En esta composición multipantalla se narran cinco episodios de su vida y muerte. Cinco monitores de TV (de 32 y 24 pulgadas) en los que, al unísono, podemos ver imágenes en movimiento nacidas del montaje videográfico y fotográfico, que nos permite, como en un retablo barroco, seleccionar el sentido de la lectura según el orden o los puntos de interés o tener una percepción general como una única obra visual.

Estos son los episodios (de arriba a abajo, de derecha a izquierda):

1. “MIRANDO AL CIELO”

Añorando a su amado

2. “DIONISOS APARECIDO”

El dios extranjero invade su sueño

3. “BÚSQUEDA”

Sobresaltada y alertada teme lo peor

4. “EL BOSQUE”

La siniestra naturaleza la amenaza

5. “MUJERÁRBOL”

Transmutación final como dama ahorcada mitológica

Además, en esta pequeña muestra podemos ver y leer un cuento ilustrado -otra obra que narra lo sucedido a la virgen Erígone-, junto a un conjunto de bocetos, collages y fotografías, reunidos en una edición de libro de artista, que forman parte del material de trabajo de El Columpio.

ENTRE EL MITO Y EL RITO

-Mesa redonda que tuvo lugar en el Palacio de la Madraza de Granada-

Participaron:

Álvaro Villén (antropólogo)

Juan Cruz Guevara (compositor)

Jaime García (artista)

C. Friebe (poeta)

Moderada por José Vallejo (comisario e historiador)

EL COLUMPIO: UN ENSAYO ARTÍSTICO

El Columpio comenzó a fraguarse mientras concluía la exposición CIERTO HORIZONTE. Varios detalles relacionados con obras anteriores, que aparecieron durante esa producción, me animaron a desarrollarlo. La singular coyuntura tanto general como personal de estos últimos años me ha ofrecido la posibilidad de realizar un proceso tranquilo de investigación sobre los variados aspectos que abarcan este proyecto, permitiéndome abrir distintas vías que implicaban diferentes recursos y formatos. El propósito ha sido investigar sobre la relación simbólica y formal de un objeto -aparentemente inocente y generador de un movimiento de rotunda geometría- con los ritos de paso a la madurez social, y para ello se han ido utilizando los recursos que desglosados en las páginas anteriores, poniendo especial atención al mundo dionisiaco y sus rituales de vida y muerte, la profundidad y misterios del bosque, los ritos de iniciación, el amor al padre como representación de la continuidad de la civilización, el sexo como conocimiento de nuestra naturaleza... y los conflictos que todo esto genera.

Este proyecto nació con la intención de concretarse en una instalación audiovisual en la que uno de sus elementos fundamentales para su configuración fuera la producción de un hecho (siguiendo con las investigaciones sobre el “objeto artístico” como “hecho” llevadas a cabo en Sueños, Armonía Imposible, La tinta fluye, Ingrávido o Composición), y aunque en todo el tiempo transcurrido desde esa primera idea, y por diferentes razones, ha ido adquiriendo formas variadas (instalación, cuento, audiovisual…), finalmente se despojó de la capa audiovisual para quedarse en la esencia de un movimiento.

El columpio nace -según la tradición occidental- de un relato mitológico y deriva en un ritual dentro de las festividades dedicadas a Dionisos, dios del exceso y los misterios. Ritual que marcaba un ciclo vital y con él se procedía a formalizar un rito de paso. Las jóvenes, en honor a las vírgenes ahorcadas según la mitología, se disponen a asumir un nuevo rol social tras su madurez sexual. Esta es una ceremonia en la que el sexo y la muerte son los protagonistas.

Con El Columpio he querido indagar en las raíces de este, en apariencia, inocente y plácido juego infantil. La intención de que se convirtiera en un “hecho artístico”, es la de producir una serie de sensaciones que nos remitan a ese “hecho litúrgico”, por lo tanto, todos los elementos a partir de los cuales se desarrollará esta acción, tendría que generar una tensión de sensaciones propias de este acto transcendente y del relato que lo acompaña. Una llamada al misterio.

Una Joven, vestida de rojo para la ocasión, se dirigirá al columpio mientras suena tenue y prometedora música de un trombón. Un asistente le ayudará a tomar impulso para, poco a poco y mediante autopropulsión, ir ascendiendo hasta el punto más alto posible. La música, in crescendo, acompañará este movimiento pendular creando una serie de sensaciones que produzcan un estado de ánimo especial tanto en la Joven como a los asistentes al acto. Una tensión hipnótica con variados matices que se irán modulando durante el transcurso del movimiento ascendente. La música comenzará suavemente antes de que aparezca la Joven e irá generando expectativas e inquietud hasta el momento que se llegue a la “cima”, el punto álgido que devendrá en el clímax musical, que debería estar entre el horror y el éxtasis, entre el miedo y el placer. La Joven con su actitud, movimientos y gesticulación acompañará este momento musical. A partir de aquí, y como tras un desgarro, el balanceo irá cesando poco a poco. Este tramo final de la composición, lejos de ser plácido, acompañará una lenta y tensa agonía hasta la parada final y “muerte”. Un dramático silencio marcará la conclusión de este “hecho”.

Como instrumento para realizar la composición, en un primer momento se pensó en una trompa, ya que su sonido y presencia nos remitiría con eficacia a un ambiente boscoso, tan propio de esta historia, y llenaría la sala de una rotunda sonoridad. Pero la dificultad y exigencia de este instrumento para el tiempo previsto podría limitar las intenciones creativas propuestas. Tras valorar otras posibilidades -siempre de instrumentos viento/metal, por la ideal presencia de su sonido en este espacio- se llegó al trombón, que pienso, posibilita al interprete unos interesantes registros (véanse los solos de jazz por ejemplo) modulados mediante su vara, que además nos puede ofrecer una interesante y expresiva puesta en escena.

Antecedentes:

GEOMETRÍA DEL DESCONCIERTO. LAS BACANTES

En el arte unas cosas te suelen llevar a otras, ya sea por asociación o por la necesidad de profundizar en aspectos concretos. En el Cuadro 5º del poema escénico Geometría del Desconcierto. Las Bacantes, aparece un personaje anotado en el Documento de trabajo nº 7 como “La Joven del Columpio”, que “se balancea divertida y despreocupada mientras D comienza a seducir a P instándole a alejarse de su mundo de rigideces morales y a atreverse a adentrarse en el mundo de la pasión. La joven mientras, tararea una cancioncilla infantil”.

En ese momento de creación de la obra elegí a este personaje y en esta situación, ya que pensé que sería una potente y clara imagen de lo que planteaba este Cuadro del poema escénico: la hipnótica seducción del balanceo que predispone a un rito de iniciación. El contraste de la proyección de una serie de escenas de sexo explícito y embriagador con la inocente despreocupación de la joven creaba una singular atmosfera paradójica. Fue una elección formal e intuitiva, pero creo que bastante afortunada, ya que continuando con la investigación acerca del mundo dionisiaco comprobé que esta interpretación del movimiento pendular ha sido una constante a lo largo de la historia.

El columpio en los ritos dionisiacos:

Entre el sexo y la muerte

De las variadas explicaciones acerca de la creación del columpio, en occidente casi todas coincidentes en atribuirlo al mundo dionisiaco, la que más me ha interesado por su profundidad y conocimiento de los ritos, es la ofrecida por la antropóloga francesa María Daraki.

El columpio mantiene una relación simbólica con la muerte y con el sexo, es decir el campo de actuación de Dionisos en la cultura. Las “Oioras” son un conjunto de rituales dedicados a este dios y tienen al columpio como objeto central. Este “juego” está ligado a la apertura de un mundo subterráneo. Jóvenes vírgenes se balancean encima de grandes tinajas enterradas en el suelo, quedando suspendidas entre la “vida y la muerte” mientras tararean obscenas canciones, permitiendo así su integración en la “ciudad” mediante este ritual de iniciación sexual. “Un hombre, su padre probablemente, la sostiene aupada y la ayuda a agarrarse a las cuerdas por encima de la jarra abierta. Otra se balancea por encima de la ‘sima’ simbólica, asistida por una mujer que podría ser su madre. Con toda probabilidad, las necesidades técnicas del ‘juego’ no son la única razón para la presencia sistemática de una asistente. Una tercera escena presenta como asistente de la joven a un sileno no itifálico cuyas atribuciones iniciáticas son bien conocidas. Sin duda, estos columpios, colocados sobre el paso de los espectros, no son ‘laicos’”. (María Daraki, descripción de una cerámica griega. “Dionisio y la diosa tierra”)

Estos ritos tienen su origen en el relato mítico de Erígone, hija del ateniense Icario. Esta joven virgen se enamora del dios extranjero, cuando este fue acogido por su padre -al que, en agradecimiento, le instruyó en los secretos de la elaboración del vino haciendo de él su creador entre los mortales-. Icario, tras la primera cosecha, ofreció el fruto de este conocimiento a unos pastores que, una vez poseídos por sus desconocidos efectos y creyéndose envenenados por el noble, fueron a matarle. Su hija Erígone alertada y dirigida por su perro Mera lo encuentra asesinado en el bosque bajo un gran árbol. Fruto de la desesperación y del dolor ata una cuerda (podría haber sido su vestido) a una rama y se ahorca. Los dioses, desde su estrellato vieron como el aire mecía aquel desdichado columpio. Dionisos lleno de ira, envía a la ciudad una plaga para que las vírgenes, irracionalmente, salieran de sus casas y se ahorcaran en los árboles, sembrando los bosques de “columpios” de muerte. Solo con el castigo a los culpables de la muerte del padre de la joven cesó esta plaga, instituyéndose desde ese momento como ritual de expiación a los dioses la “horca” de muñecas en los árboles.

En el conjunto de festividades en honor a Dionisos, las “Antesterias”, esas muñecas están vivas y conmemoran la acción de la virgen Erígone. El encantador juego del balanceo es un símbolo del ahorcamiento y llegado el momento, un rito de paso de la inocencia a la madurez sexual. “Es el matrimonio lo que integra a las jóvenes en la ciudad y no la sexualidad bruta. De forma simétrica, es la iniciación guerrera lo que integra en la ciudad a los chicos, no el vino que beben con desenfreno el mismo día de los columpios. La sinrazón dionisiaca está muy bien organizada. No yerra jamás en su blanco.” (M. D.)

El columpio en la cultura popular y el arte:

La seducción y la galantería

Como hemos visto, el columpio y sus ritos asociados son definidos en Occidente a partir del paradójico mundo del dios Dionisos, mundo en el que es posible pasar de la muerte a la alegría, del dolor al placer sin ninguna contradicción conceptual.

A lo largo de los siglos este carácter intenso y dramático ha dado paso a otro tipo de interpretaciones más atemperadas donde la relación con lo sobrenatural está más en lo aéreo que en las profundidades de la tierra, posibilitando un desprendimiento de las limitaciones terrenales al estar suspendidos en un mundo etéreo cercano a la divinidad.

El símbolo más arraigado que pervive ha sido el del erotismo, evidenciado mediante la galantería y la seducción. Multitud de fiestas esparcidas por distintas latitudes nos plantean un juego (no infantil) casi siempre en carnaval o al comienzo de la primavera, en el que chicas eran balanceadas por pretendientes en columpios montados especialmente para la ocasión al son de coplas galantes y pícaras. En Andalucía, se llaman “coplas de columpio”, “de bamba” o “de mecedor”, estrofas de 4 versos con rima consonante, que se cantaban en las fiestas rurales o urbanas en las que se realizaban columpios expresamente para un particular rito amatorio:

“Para hacer un buen columpio, tampoco era cuestión baladí la de la estética: los postes se adornaban con flores, guirnaldas o cintas de colores, de modo que las muchachas se sintieran atraídas por ocupar el trono. En él se sentaban, claro está, las mujeres jóvenes, alcanzando en las mecidas una altura más que considerable gracias al impulso de quienes tiraban de los cordeles o ‘rabinches’, que eran normalmente los mozos. El vértigo, la libertad y la lujuria de ser elevada hasta el cielo por las manos de quienes estaba prohibido tocar fueron dando pie a un sinfín de coplas. Las coplas de bamba, columpio o mecedor, dichas en Carnaval o en primavera, en el campo o en el pueblo, informan por lo demás de la doble naturaleza del rito de mecerse, según lo relacionemos con el ciclo anual o con el ciclo vital. Considerando el primero, ya hemos advertido el significado de inversión que el ceremonial comporta, su vocación de sensualidad y abundancia, contraria al ayuno y a la espiritualidad, lo que lo sitúa en las fechas emblemáticas descritas. Considerando el segundo, al columpio habría que asignarle un sentido primordial de rito de transición, de cambio de estado, el cual se materializa en el paso de la niñez a la edad adulta y, consecuentemente, en el ingreso del individuo en la esfera del amor. Antes que ceremonial de galanteo, explicativo de la relación directa hombre-mujer, el columpio es entronización de la feminidad, teatralización del relevo generacional entre mujeres: las jóvenes ocupan el asiento aéreo vistoso y privilegiado, avisando así de una nueva ocasión de renovación del ciclo de la vida.” (María Jesús Ruiz, “El columpio en Andalucía: una poética del galanteo.”) Como vemos, en estas ceremonias de las que aún hay testimonios vivos, se mantiene la esencia de las festividades dionisiacas.

Algunos ejemplos de coplas esparcidas por la geografía andaluza:

“El mozo que está en la esquina

venga aquí y me mecerá,

que los que me están meciendo

yo no los quiero pa na.”

“Toma, niña, to estos cuartos

y toca en aquel cristal

y dile a aquel mozo rubio

que me venga a columpiar.”

“El columpio de esta casa

no se ha hecho pa jugar,

se ha hecho pa columpiarse

los días de carnaval.”

“Si se partiera la soga

dónde iría yo a parar,

a los brazos de mi novio

y un poquito más allá.”

“Dale las columpiás grandes

que te quiero ver las ligas

y te quiero retratar

de la cintura pa arriba.”

“Tirarle de los cordeles

que se remonte la niña,

que se levante la falda

que le quiero ver las ligas.”

“Pantorrillitas gorditas,

ligas de color de rosa,

puntitas de enaguas blancas,

¡Vaya una cosa preciosa!”

“La niña que está en la bamba

tiene el conejo pelao

y su madre le pregunta:

- Chiquilla, ¿qué te ha pasao?”

En la iconografía artística hay testimonios en multitud de obras dentro de los periodos más propicios a la seducción como son el Rococó y el Romanticismo, habiendo dejado obras maestras del simbolismo erótico y sexual. Pintores como Goya, tienen en sus escenas campestres, varios conocidos ejemplos. Anteriormente el francés Nicolas Lancret nos ofrece plácidas imágenes de refinadas muchachas balanceadas por sus pretendientes. Ejemplos más arrebatados ya del romanticismo son los de Raymond Quinsac Monvoison y de Piérre-Auguste Cot en los que se balancean parejas de enamorados. Pero el más famoso ejemplo es el de Jean-Honoré Fragonard de 1769, todo un despliegue de erotismo y exuberancia.

Es conocido como se creó esta emblemática obra. Fragonard fue quien finalmente se atrevió a realizar este sátiro encargo del barón Louis-Guillaume Baillet de Saint-Julien, que proponía pintar a su amante siendo balanceada por un obispo mientras él la observaba. Al final el pícaro pintor francés cambió la escena por otra en la que la joven era balanceada por su viejo esposo desde atrás, mientras el amante tumbado sobre las flores, observaba con brazo erecto, el momento en que la bella joven lanza un zapatito al aire, al abrir las piernas para regalar una buena panorámica bajo su falda a su acalorado amante. No puede haber más perversa y juguetona sexualidad en una imagen.

El columpio y la forma:

Geometría, movimiento y color

Además de este fascinante mundo simbólico, el columpio desarrolla una serie de relaciones formales y geométricas muy interesantes que van de las razones trigonométricas o el estudio de los ángulos a los movimientos circulares en la geometría plana y los pendulares en la espacial, pasando por los movimientos de aceleración y las tensiones verticales y horizontales.

Ecuaciones diferenciales como la del movimiento pendular, movimiento que realiza un objeto de un lado a otro, colgado de una base fija mediante un hilo o una varilla. La fuerza de la gravedad lo impulsa hacia el suelo, pero el hilo se lo impide, y la velocidad que lleva hace que suba de nuevo creando una curva:

“Sea l la longitud del radio de la circunferencia y s la longitud del arco a partir del origen hasta el punto P, de forma que si P está a la derecha del origen es s > 0 y si está a la izquierda, s < 0.”

También es muy interesante el movimiento pendular de autopropulsión, que permite que no necesitemos asistente a la hora de balancearnos.

Asimismo, el balanceo produce una serie de efectos, a partir del movimiento de materiales ligeros como el pelo y los tejidos, que describen formas especialmente atractivas para la representación artística, afectando sin duda al color como elemento fundamental de esta representación. Tengo que decir que este proyecto nació a partir de un vestido. La representación de los tejidos ha sido de gran interés para muchos pintores a lo largo de la historia del arte. Quisiera reseñar como ejemplo, al que para mí es uno de los mas grandes exponentes de la representación del tejido en movimiento, el artista veneciano Tiziano Vecellio (1490-1576).

“Cualquiera que fuera su conocimiento (del que tenemos constancia era muy detallado) de los tintes de los tejidos que estaban de moda a mediados de siglo, Tiziano estaba llevando su color hacia un modo de pintar óptico. Los observadores entendidos reconocían que era una pintura compuesta de sugerentes insinuaciones y manchas de color que, a la distancia adecuada, tomaban vida para despertar la reacción de espectador. La llamaban ‘pittura di macchia’, y la consideraban una especie de transformación mágica”.

“Existen pruebas de que Tiziano regularmente enseñaba a sus visitantes los lienzos sin terminar, como invitándolos a asistir a su conclusión. Todo ello sugiere que, en el fondo, lo que el color de Tiziano describe es el resultado de mirar y volver a mirar sus propias obras en diferentes fases de elaboración durante un largo periodo de tiempo. El estudio era el laboratorio donde se generaba su ‘colorito’ y se gestaba su representación”. (Paul Hills, “El color de Tiziano”)

Creo que es una perfecta manera de entender la pintura como un proceso temporal, como la descripción de un movimiento. Nada más oportuno en este contexto.

Constelaciones:

Virgo, Boyero y Can Menor

Pero el relato mítico sobre la muerte del noble ateniense y el suicidio de su querida hija, tiene otras derivadas interesantes que afectan a nuestra visión del universo, y continúa de esta forma:

Dionisos, apenado y conmovido por lo sucedido y tras castigar a los atenienses, elevó al firmamento a la joven Erígone en forma de constelación con el nombre de Virgo. También ascendió a los cielos a Icario como la constelación Boyero. Y premió al leal perro Mera que como constelación pasó a llamarse Can Menor.

Aquella joven virgen, rota de dolor por la muerte de su padre, tiene su lugar en el firmamento. No solo los columpios nos la recuerdan.

En los techos de la Logia de Galatea de la Villa Farnesina de Roma, podemos contemplar una maravillosa bóveda celeste, realizada por Baltasar Peruzzi, con figuras alegóricas de constelaciones y planetas que explicaban el momento del cielo en el nacimiento del comitente (y amante de los horóscopos) Agostino Chigi, es decir, una carta astral. En el espacio dedicado a la constelación Virgo, podemos ver a la diosa Diana acompañada por Erígone, con un vestido rojo bermellón de preciosos detalles y caída, y a su perro Mera, que llamando su atención, muerde la tela.

No es esta la única imagen iconográfica de la joven ateniense. Podemos ver las que, a lo largo del tiempo, se han realizado sobre su relación con Dionisos.

Erígone y Dionisos

Dionisos, de vuelta a Boecia tras su periplo por el mundo, según nos cuenta Apolodoro, es acogido una temporada con cariño y respeto por el Icario (según algunas fuentes era un poeta trágico al que el protector del teatro quiso visitar), cuya hija se enamora de este extraño y misterioso dios. Al marchar, deja el secreto del vino y el amor de la joven. Tras la partida, Erígone sueña con él y según Ovidio, Dionisos se le aparece convertido en frondosa parra para seducirla, y con la relación de la joven con el fruto se consuma el amor entre los dos. Esta escena es el motivo elegido por muchos pintores para representar este episodio mitológico: Una joven alargando el brazo hacia un frondoso racimo para acariciar las uvas y comerlas, o tumbada en un momento de abandono somnoliente. Pasión y sensualidad en un acto sexual poético y de una gran carga erótica.

Entre estas pinturas (y grabados) podemos destacar

Guido Reni, 1575-1642

Parece que Erígone fue uno de los grandes amores de Dionisos. Muchos autores nos cuentan que tuvieron un hijo en común, y otros suelen relacionar a la joven ateniense con Ariadna, siendo muchas veces confundidas por tu trágico final. (Podríamos hablar de una aristocracia de damas ahorcadas en la mitología y la poesía griega, incluyendo además de la citadas a Fredra, Pocris, Antígona, Polixo, Yocasta y Helena, una estrecha simbología de relación con la naturaleza y sus misterios a través de la metamorfosis mujer-arbol)

Artículos relacionados: